|

Nel mese di novembre del 2008 si è ricordato il novantesimo anniversario della conclusione di quella che è passata nella memoria dei posteri come la Prima Guerra Mondiale e che, per quel che ci riguarda, è più nota come la Grande Guerra. Si tratta di una data a suo modo da ricordare, non solo perché in questa data si verifica la canonica celebrazione istituzionale, ma anche perché pochi giorni prima del 4 novembre 2008 è deceduto l’ultimo reduce di quella ormai lontana pagina bellica. Ciò ha definitivamente archiviato quel tragico momento della nostra storia trasformandolo in un tema di obiettiva indagine scientifica. Dovrebbe essersi insomma conclusa definitivamente la lunga, lunghissima, fase di sfruttamento ideologico di quei tragici avvenimenti.

Il rischio che ci appare emerga però dietro a tante manifestazioni di commemorazione e di ricordo sembra sia invece proprio quello di dare voce a nuove forme di nazionalismo, non meno perniciose delle antiche. È come se la vittoria della guerra venisse, da alcune parti politiche e da alcuni settori della cultura, del tutto separata dagli infiniti costi umani e materiali di quell’evento e dagli esiti non meno tragici che ne sono seguiti, nel tentativo di ridare voce a miti ormai desueti del nazionalismo patriottico. Perfino l’attività di presentazione di materiali testimoniali, quali i reperti bellici della più varia tipologia, corre il rischio di diventare, invece che momento di memorizzazione delle tragedie e delle miserie della guerra, una specie di pur larvata esaltazione del momento bellico, della sua dimensione cosiddetta eroica e virile. Nel contempo non ci pare meno discutibile un’altra tendenza di stampo più pietistico che si ferma a sottolineare la sofferenza, la durissima vita, financo gli stessi sacrifici dei soldati che hanno combattuto dall’una come dall’altra parte questa assurda guerra, ma che, proprio ponendo l’accento sulla tragicità di quella vita, tende a mettere in ombra l’indagine delle cause e soprattutto sulle responsabilità.

Di qui la necessità di richiamare ad un profondo distacco critico, a ricordarsi e a ricordare alla società civile di questo paese, che troppo facilmente dimentica, la tragicità di quella pagina della storia d’Europa: il fatto che la guerra che doveva “porre fine a tutte le guerre”, come una certa pubblicistica dell’epoca cercò e riuscì in buona parte a venderla, non era che l’ultimo esempio dell’egoismo individuale e collettivo di chi sfrutta ogni occasione per poter imporre il proprio dominio, il proprio desiderio di profitto, il proprio cinismo.

Da questo punto di vista la partecipazione italiana alla guerra è forse più di ogni altra la cartina di tornasole di un cinismo politico senza limiti. I vari Antonio Salandra, il primo ministro, Sidney Sonnino, il ministro degli esteri, e soci che allora erano al Governo avrebbero avuto nella seconda metà del 1914 la possibilità di verificare in modo indiscutibile quale si stava mostrando il volto del conflitto che contrapponeva le potenze occidentali alla Germania. Non solo sulla Marna la guerra si era trasformata in un incredibile massacro, ma l’inverno aveva visto gli eserciti infossarsi in una non meno angosciosa lotta di trincee che trasformava gli uomini in topi. L’esito non poteva essere che una funesta sequenza di giorni, che poi, infatti, divennero mesi ed anni scanditi da uno stillicidio di morte. E’ sintomatico che già il 9 di settembre del 1914, quando la guerra era iniziata solo da un mese, il comandante in capo dell’esercito germanico generale von Moltke, nipote del vincitore di Sedan, scrivesse sul suo diario: “Va tutto male. Le grandi speranze della vigilia sono andate deluse. Che differenza con la nostra entrata in campagna… E dovremo pagare le riparazioni!”.

Ma il governo italiano era totalmente disinformato, si muoveva all’interno di una specie di operetta provinciale, come sempre in questa penisola, dove la volontà di pochi estremisti prezzolati, da D’Annunzio a Mussolini agli esteti della violenza futurista, si faceva strumento di un vero e proprio colpo di stato che, come Salandra racconta nel suo volume di memorie L’intervento, vide lui, il suo ministro degli esteri, Sonnino, e il sovrano Vittorio Emanuele III (loro tre contro tutta la nazione!) decidere a favore della guerra. Ciò in un regime che si suole ancora oggi pervicacemente affermare, da parte degli storici accademici, fosse liberal-democratico! Ma se ciò non bastasse si aggiunga l’impreparazione bellica, l’arroganza autoritaria di Luigi Cadorna che mandava i suoi uomini a morire sulle rive dell’Isonzo in una serie di sanguinose quanto inutili “spallate” contro il solido sistema difensivo organizzato dagli austro-ungarici.

In quei giorni ebbe inizio un massacro che alla fine da parte nostra giungerà a contare la cifra iperbolica di circa 700.000 morti e molte centinaia di migliaia di feriti più o meno gravi.

Qualcuno cercò di mantenere una forma di opposizione come il dirigente socialista Giacomo Matteotti che “dichiarò che la guerra degradava gli uomini e la vita, distruggeva il sistema democratico e portava alla dittatura. Anche la prospettiva di una vittoria (…) non significava altro per i socialisti che la conquista di territori altrui da parte di un governo reazionario. (…) predisse che la guerra avrebbe corrotto i giovani con la violenza, la noia, l’imboscamento, le razzie, le requisizioni, la demagogia, il disprezzo per il lavoro e un atteggiamento di svilimento della vita”. Ma era una voce isolata di fronte a chi aveva innalzato il vessillo del “sacro egoismo” e aveva fra le mani ogni strumento, sia ideologico che repressivo, per imporre il proprio disegno.

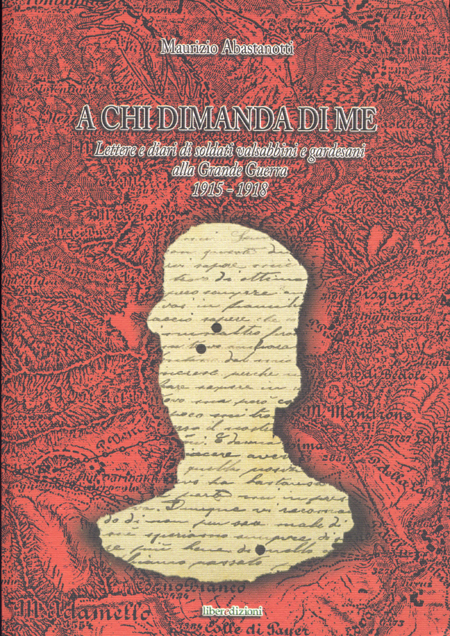

Un nostro concittadino, lo storico Tullio Cavalli, in un’opera benemerita, forse troppo presto dimenticata, Isonzo infame, soldati bresciani nella guerra ‘15-‘18 (ed. Moretto, 1988) è riuscito a dare una formidabile testimonianza di questa realtà. Andando ad indagare fra le lettere conservate nell’Archivio di Stato di Brescia ha costruito un’analisi molto articolata delle testimonianze dei fanti morti in guerra, ponendo, come dice il titolo stesso del volume, l’accento sull’infamia della guerra e della condizione di chi l’ha vissuta. La guerra è, ci dice il fante, null’altro che tragedia quotidiana intessuta dei più vari sentimenti umani, paura, senso di morte sempre imminente, bisogno di trovare una certezza nel fideismo religioso e in qualche caso perfino esaltazione bellica, gusto del sangue, della violenza. Una prospettiva similare si può rintracciare nel più recente volume, che invitiamo caldamente a leggere, di Maurizio Abastanotti, A chi dimanda di me. Lettere e diari di soldati valsabbini e gardesani alla Grande Guerra 1915-1918 (Liberedizioni, Brescia, 2008, € 15).

In tanta tragedia quale l’esito della guerra? Quale vittoria? Certo è difficile dare una risposta univoca. Si potrebbe rispondere con le parole di Giuseppe Prezzolini che in un volumetto dal titolo Vittorio Veneto , uscito poco dopo la fine della guerra, disse fra l’altro: “Vittorio Veneto è una ritirata che abbiamo disordinato e confuso: non una battaglia che abbiamo vinto. Questa è la verità che si deve dire agli italiani: la verità che gli italiani si debbono lasciar dire”. Oppure si potrebbe pensare a quello che dovevano dire i soldati semplici che potevano tornare a casa vivi: per essi era una vittoria, riportavano a casa “la pelle” e nel contempo una pagina finalmente conclusa!

Ma forse conviene pensare oggi, nella prospettiva di novant’anni dopo, a quello che in verità la guerra lasciava come retaggio all’Europa: una ferita sociale, politica ed anche psicologica a livello continentale che avrebbe trovato difficilmente un modo per essere sanata. Per l’Italia già appariva all’orizzonte, all’interno dei conflitti del dopoguerra, il segnale pericoloso della deriva fascista…

Giulio Toffoli |