|

Parliamo dell'intelligenza, naturalmente. Che abbiamo la grande responsabilità di risvegliare da quello che ormai pare un lungo sonno. Abbiamo questo gravoso compito. Un fardello grève, non c'è dubbio: smettere di imbrogliare noi stessi raccontandoci cose che illudono, e credendo in cose che compiacciono. Il fine di tale condotta è la distruzione dell'angoscia che tutti, in qualche misura, ci possiede. E liberarci dalla disperazione che rovista, spesso travestita in modo fantasioso da altro, nella parte più riposta di ciascuno di noi. O che scatena assurde e impensabili violenze nei rapporti fra i popoli e le nazioni. Quel che è certo, in ogni caso, questo sconsolato avvilimento spande dolore e sofferenza per ogni dove. Un dolore crudele che è un evento muto e opaco. Che spacca le anime. Ma che non trova significato se non nella cultura che gli conferisce un certo senso. Attraverso il linguaggio che ne è lo specchio. Infatti, non c'è dubbio che il dolore parli solo nei termini della cultura che lo interpreta. Ad esempio, nella Grecia antica, che non era allettata da speranze ultraterrene, si aveva il coraggio di guardare in faccia il dolore. Perché faceva parte del ciclo naturale delle cose. Per il greco antico, la natura segue il suo ciclo: fa nascere e morire ogni cosa. Anche l'uomo, naturalmente. E il greco antico non si ribella a questo destino. Perciò, aderendo alla terra, gode del qui e ora. Valorizza il presente; amandolo (anche) con tutto il dolore che contiene. Perché egli ha una convinzione: che vita e dolore non si possono separare. E nulla può essere vissuto al di fuori di questa forzata disgiunzione. Una visione tragica della vita, non c'è dubbio. Che ha, a me pare, un fascino immenso, perché ci insegna che la vita va amata in quanto la si soffre. Che la vita va abbracciata per la sua bellezza che non è mai disgiunta dal dolore. Mai.

Così apprendiamo, da tale concezione di vita che, per vivere, oltre al gioco delle illusioni e delle speranze, occorre avere anche il coraggio del pessimismo. Perché è proprio quest'ultimo che conosce la vita nella sua duplicità: nella forma della bellezza e in quella della crudeltà, il dolore. E neppure cerca di rendere credibile l'idea che il dolore possa essere separato dalla vita. Insomma, è fondamentale che ci educhiamo a guardare in faccia il dolore. Perché, come recita la sapienza greca per bocca di Eschilo: «Nessuno dei mortali trascorrerà mai la vita incolume del tutto dal dolore, paga sempre alla vita ciascuno il suo prezzo».

La causa di tutto questo dolore è, senza ombra di dubbio, il pensiero. È lui il motivo (anche) della tragica rete di sforzi che ciascuno di noi fa per non restare impigliato nella rete del dolore. Pensiero che accomuna Oriente e Occidente. Perché, se anche vi sono punti di partenza molto diversi, ci sono variabili comuni che fanno riferimento al pensiero: il piacere, la paura, la violenza, l'intuizione, l'intera struttura del pensiero, la parola… Tutto fa riferimento al pensiero, «che è sempre il passato», formato (e riempito) dalla sedimentazione di infinite forme di condizionamento: la società, l'educazione, le religioni, i dogmi, le costruzioni filosofiche, la memoria delle vicende vissute che si condensa in desideri e paure…

Oh, non vi è dubbio alcuno che il pensiero si riveli molto utile sul piano dell'efficienza nello svolgimento delle pratiche per vivere la quotidianità (il lavoro eccetera), ma si rivela inadeguato e nocivo di fronte alla vita che «è sempre nuova». E diversa. Il pensiero cerca, infatti, di ricondurla, ogni volta, al noto e costringe così, in modo irrimediabile, a giudicare e dividere, a fare paragoni e confronti, a desiderare e a rifuggire… È in questo modo che il pensiero proietta quell'effetto, inavvertito ma mortale, che è legato al tempo: il passato. Da riproporre in quanto piacevole. Da fuggire, in quanto doloroso. E, con il passato, il futuro: atteso o, al contrario, temuto. In modo analogo, il giudizio: su sé stessi, innanzi tutto. Proietta cioè ciascuno in un futuro di sforzi e di illusorie speranze: quando non avrò più paura (o bisogno) di …, quando sarò riuscito a…, quando sarò stato liberato da…, eccetera. Un lavorìo incessante. Che ci toglie il potere sull'unico terreno del quale siamo davvero padroni: il presente. Deprivandoci dell'attualità dell’esperienza. Con ciò condannandoci ad una continua rincorsa, alla fuga, al conflitto con noi stessi e con gli altri. In altre parole, ad una sofferenza sorda e continua.

C'è una possibilità di uscita da questo (immane) conflitto: comprendere il meccanismo del pensiero e la sua intera struttura. Come? Immergendosi nel pensiero e nel suo attuale contenuto. Ora. Qui. Sùbito. Senza giudicarlo. Senza volerlo cambiare. Sembra un modo del tutto paradossale. Non lo è.

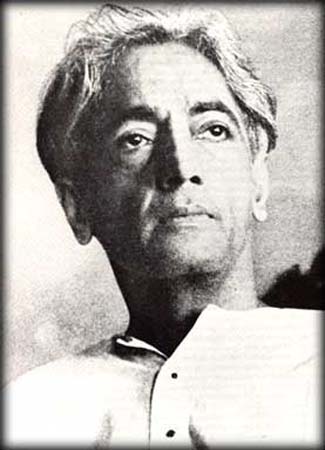

Quando scopriremo come lavora il nostro pensiero (perché la verità è che noi, nonostante lo utilizziamo magari da decine di anni, non sappiamo ancora come funziona il nostro pensiero), scopriremo (con sorpresa) che il pensiero «si estingue da solo». E, in questo modo, si entra in una dimensione del tutto nuova: quella della intelligenza. Che, come diceva quel formidabile educatore e una delle menti più acute del secolo appena passato, Jiddu Krishnamurti, non risiede «nella tua o nella mia mente, (ma) che è ovunque. È quella intelligenza che muove la Terra e i cieli e le stelle…». Insomma, se il pensiero è inadeguato alla vita, adeguata è invece l'intelligenza. Cioè «la capacità di comprendere che l'attività del pensiero, con le sue possibilità, le sue sottigliezze, la sua straordinaria e incessante attività, non è intelligenza».

Ermanno Antonio Uccelli |